我们前边说对一条记录加锁的本质就是在内存中创建一个 锁结构 与之关联,那么是不是一个事务对多条记录加锁,就要创建多个 锁结构 呢?比方说事务 T1 要执行下边这个语句:

# 事务T1

SELECT * FROM hero LOCK IN SHARE MODE;很显然这条语句需要为 hero 表中的所有记录进行加锁,那是不是需要为每条记录都生成一个 锁结构 呢?其实理论上创建多个 锁结构 没问题,反而更容易理解,但是谁知道你在一个事务里想对多少记录加锁呢,如果一个事务要获取10000条记录的锁,要生成10000个这样的结构也太亏了吧!所以设计 InnoDB 的大叔本着勤俭节约的传统美德,决定在对不同记录加锁时,如果符合下边这些条件:

- 在同一个事务中进行加锁操作

- 被加锁的记录在同一个页面中

- 加锁的类型是一样的

- 等待状态是一样的

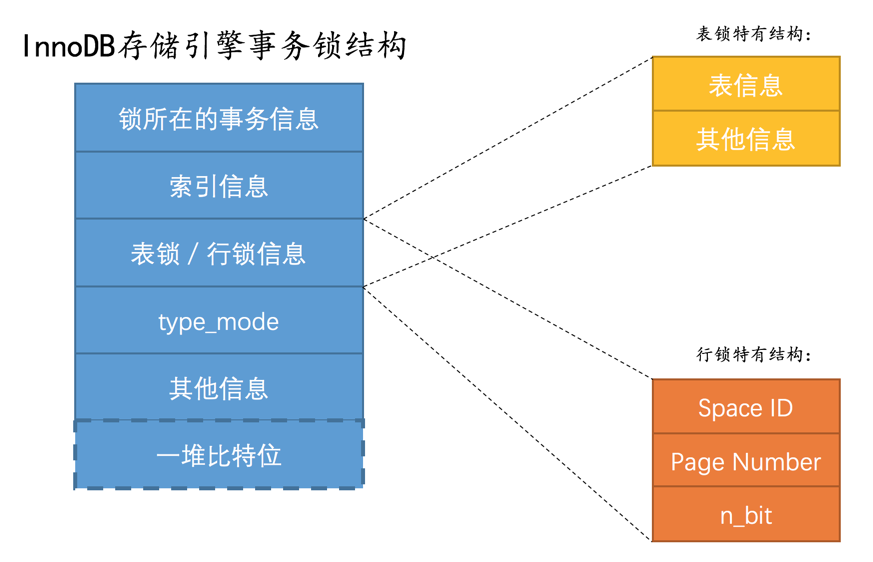

那么这些记录的锁就可以被放到一个 锁结构 中。当然,这么空口白牙地说有点儿抽象,我们还是画个图来看看 InnoDB 存储引擎中的 锁结构 具体长啥样吧:  我们看看这个结构里边的各种信息都是干嘛的:

我们看看这个结构里边的各种信息都是干嘛的:

锁所在的事务信息: 不论是 表锁 还是 行锁,都是在事务执行过程中生成的,哪个事务生成了这个 锁结构,这里就记载着这个事务的信息。

小贴士: 实际上这个所谓的“锁所在的事务信息”在内存结构中只是一个指针而已,所以不会占用多大内存空间,通过指针可以找到内存中关于该事务的更多信息,比方说事务id是什么。下边介绍的所谓的“索引信息”其实也是一个指针。

索引信息:

对于 行锁 来说,需要记录一下加锁的记录是属于哪个索引的。

- 表锁 / 行锁信息:

表锁结构 和 行锁结构 在这个位置的内容是不同的:

表锁: 记载着这是对哪个表加的锁,还有其他的一些信息。

行锁: 记载了三个重要的信息:

- Space ID:记录所在表空间。

- Page Number:记录所在页号。

- n_bits:对于行锁来说,一条记录就对应着一个比特位,一个页面中包含很多记录,用不同的比特位来区分到底是哪一条记录加了锁。为此在行锁结构的末尾放置了一堆比特位,这个 n_bits 属性代表使用了多少比特位。

小贴士: 并不是该页面中有多少记录,n_bits属性的值就是多少。为了让之后在页面中插入了新记录后也不至于重新分配锁结构,所以n_bits的值一般都比页面中记录条数多一些。

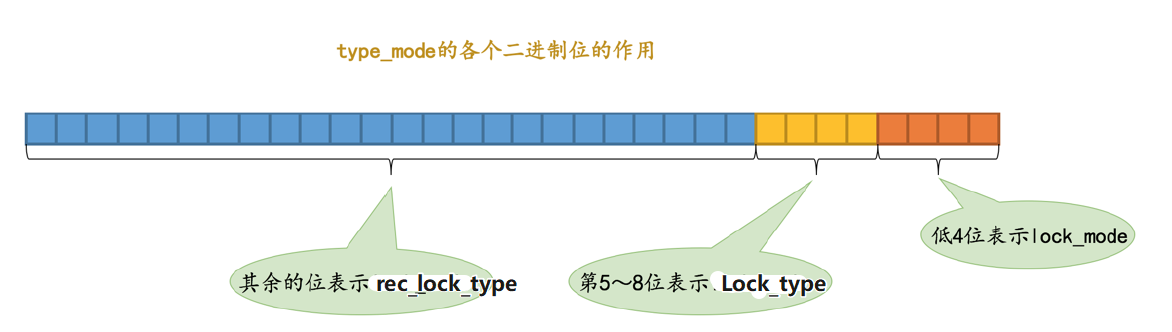

- type_mode: 这是一个32位的数,被分成了

lock_mode、lock_type和rec_lock_type三个部分,如图所示:

锁的模式(lock_mode) 占用低4位,可选的值如下:

LOCK_IS(十进制的0):表示共享意向锁,也就是IS锁。LOCK_IX(十进制的1):表示独占意向锁,也就是IX锁。LOCK_AUTO_INC(十进制的4):表示AUTO-INC锁。LOCK_S(十进制的2):表示共享锁,也就是S锁。LOCK_X(十进制的3):表示独占锁,也就是X锁。

小贴士:

锁的类型(lock_type) 占用第5~8位,不过现阶段只有第5位和第6位被使用:

LOCK_TABLE(十进制的16),也就是当第5个比特位置为1时,表示表级锁。LOCK_REC(十进制的32),也就是当第6个比特位置为1时,表示行级锁。

行锁的具体类型(rec_lock_type) 使用其余的位来表示。只有在lock_type的值为LOCK_REC时,也就是只有在该锁为行级锁时,才会被细分为更多的类型:

LOCK_ORDINARY(十进制的0):表示next-key锁。LOCK_GAP(十进制的512):也就是当第10个比特位置为1时,表示gap锁。LOCK_REC_NOT_GAP(十进制的1024):也就是当第11个比特位置为1时,表示正经记录锁。LOCK_INSERT_INTENTION(十进制的2048):也就是当第12个比特位置为1时,表示插入意向锁。- 其他的类型:还有一些不常用的类型我们就不多说了。

is_waiting属性 设计InnoDB的大叔为了不浪费比特位,把is_waiting属性也放到了type_mode这个32位的数字中:

- LOCK_WAIT(十进制的256):也就是当第9个比特位置为1时,表示is_waiting为true,也就是当前事务尚未获取到锁,处在等待状态;当这个比特位为0时,表示is_waiting为false,也就是当前事务获取锁成功。